Next: 11. Théorie et pratique

Up: No Title

Previous: 9. Histoire évolutive des

Sous-sections

10. Structure secondaire de la sous-unité du

nAChR

[LE NOVÈRE N, CORRINGER PJ,

CHANGEUX JP (1998). Improved secondary structure predictions for

a nicotinic receptor subunit. Incorporation of solvent accessibility and

experimental data into a 2D representation . Biophysical Journal, 76 : 2329-2345.

]

En dépit de leurs propriétés pharmacologiques différentes,

les LGIC possèdent une structure quaternaire similaire

[182,95,230,30]. Le site composite de

liaison des ligands apparaît conservé à travers toute la superfamille. En

effet, il a été montré que le site de liaison de l'ACh, du GABA,

des benzodiazépines et de la glycine sont homologues

[294,328], revue dans

[122]10.1.

La cryo-microscopie électronique des récepteurs de l'organe électrique de

torpille a fourni des images 3D du nAChR avec une résolution de 9 Å

[325]. Une telle résolution est trop faible pour résoudre la

position spatiale et l'assignation structurale d'aucun acide aminé

particulier. Bien que le domaine extracellulaire ai été produit sous une

forme soluble [345], les quantités obtenues sont insuffisantes

pour permettre la production de cristaux utilisables pour la diffraction

des rayons X. L'approche par RMN s'est limitée à de petits

fragments [12]. Quelques tentatives ont été faites avec

d'autres méthodes comme la microscopie à force atomique [179],

mais avec une résolution inférieure à celle de la microscopie électronique

sur cristaux 2D.

Il est donc intéressant d'obtenir des informations sur l'organisation du

récepteur à partir des données actuellement disponibles, à savoir les

séquences des sous-unités. En conséquence, en parallèle aux approches

«expérimentales», des efforts ont été faits pour prédire la structure

d'une sous-unité par des techniques informatiques. Deux approches ont été

utilisées.

Les techniques de modelage comparatif ambitionnent de fournir la

description 3D d'une protéine de structure inconnue, sous réserve qu'un

modèle plausible puisse être identifié dont on connaisse la structure. Le

problème réside dans l'identification, à partir de la séquence seule, d'un

gabarit utilisable. Cependant le manque de similarité de séquence entre

les sous-unités de nAChR et n'importe quelle protéine de structure

connue oblige à utiliser les méthodes de fold recognition. Les

tests ont montré que ces méthodes sont faiblement efficaces en l'absence

totale de similitude de séquences [277]. Ces approches

souffrent également du fait qu'un gabarit 3D plausible pourrait ne pas

exister dans les banques de structures actuelles [208]. En

fait, les deux modèles proposés jusqu'à maintenant sont totalement

différents [140,322].

En parallèle, des prédictions ab initio de structure secondaire ont

été réalisées à l'aide d'algorithmes de 1ère

génération, c.-à-d.

basés sur l'analyse des acides aminés pris isolément, et ayant une

exactitude de 50-60 %, [105,243]. Afin de prendre en

compte la richesse d'information dérivée du clonage des sous-unités

homologues, j'ai réalisé une prédiction de la structure secondaire de la

sous-unité de nAChR à l'aide d'algorithmes de 3ème

génération,

c.-à-d. basés sur des alignements multiples, analysant les interactions

locales entre acides aminés, et atteignant une exactitude supérieure à

70 %. Il a été montré, pour les algorithmes de 1ère

et 2nde

génération, que la combinaison de plusieurs algorithmes indépendants

accroissait la justesse des prédictions

[235,27,368].

Je décris ici un programme qui intègre les résultats de plusieurs

algorithmes de prédiction appliqués à de multiples protéines homologues.

J'ai appliqué ce programme aux différents membres de la famille du nAChR

et de la superfamille des LGIC, afin d'accroître le rapport

signal/bruit. En sus le programme fournit les consensus de la prédiction

de l'accessibilité au solvant et de la topologie. Utilisant ces données en

combinaison avec les informations en provenance de source expérimentales,

je propose une représentation 2D d'une sous-unité typique de nAChR.

Des travaux antérieurs ont montré que l'exactitude des prédictions de

structure secondaire augmente quand on combine plusieurs algorithmes

indépendants [235,27,368]. Ici j'ai combiné les

prédictions fournies par plusieurs algorithmes de 3ème

génération,

utilisant l'information fournie par un ensemble de séquences homologues

alignées afin de prédire la structure secondaire des sous-unités du

nAChR. Les programmes ont été choisis selon trois critères:

- 1.

- Ils analysent des alignements multiples au lieu de séquences uniques,

- 2.

- Ils possèdent une exactitude supérieure à 70 % pour

des prédictions à trois états (H, E, C) quand ils sont testés sur des

ensembles de protéines de structure connue, ayant des identités de

séquences inférieures à 25 % [275] ou durant des tests «en

aveugle» [270,171]

- 3.

- Chacun de ces algorithmes est fondé sur une approche prédictive

différente des autres.

Chaque programme a été appliqué successivement à chaque séquence

des alignements afin d'augmenter le rapport signal sur bruit.

10.2 Matériel et méthodes

Toutes les séquences utilisées dans cette étude peuvent être trouvées dans

la Ligand Gated Ion Channel Database à l'URL:

https://lenoverelab.org/LGICdb/LGICdb.php, voir le chapitre

2. Pour les prédictions de structures secondaires, j'ai

réalisé deux alignements multiples avec le programme

CLUSTALX [316] (disponible à l'adresse

ftp-igbmc.u-strasbg.fr) (pairwise gap opening: 10,

pairwise gap extension: 0,1, multiple gap opening: 5,

multiple gap extension: 0,05, série de matrices Blossum). Un des

alignements comporte 18 sous-unités de canaux cationiques (AL1). AL1

contient 5-HT3 de souris, les sous-unitées du nAChR  1

de torpille,

1

de torpille,  2-6,

2-6,  9 et

9 et  2-4 de rat,

2-4 de rat,  7-8

de poulet,

7-8

de poulet,

1,

1, ,

, ,

, ,

de souris (un exemplaire

de chaque paralogue) et DEG3 de Cænorhabditis (Qui n'a

toujours pas d'orthologue identifié chez les vertébrés). Un autre

alignement a été construit avec 38 séquences de LGIC (cationique

et anionique) (AL2). AL2 contient les séquences présentes dans AL1 plus

GABA

,

de souris (un exemplaire

de chaque paralogue) et DEG3 de Cænorhabditis (Qui n'a

toujours pas d'orthologue identifié chez les vertébrés). Un autre

alignement a été construit avec 38 séquences de LGIC (cationique

et anionique) (AL2). AL2 contient les séquences présentes dans AL1 plus

GABA  1-6,

1-6,  1-3,

1-3,  1-3,

1-3,  1-3,

1-3,

,

glycine

,

glycine  1-3,

1-3,  de rat. Le but était de déterminer

si l'incorporation d'information venant de séquences plus distantes

améliorerait la prédiction. Une seule séquence par groupe d'orthologie a

été utilisée à cause de la forte similarité entre orthologues (et donc de

l'absence d'information additionnelle résultant de l'utilisation de

plusieurs orthologues). Le programme ASSP [282]

(disponible à l'adresse ftp://geoff.biop.ox.ac.uk/programs/assp/)

nous permet d'attendre dans le cas d'une prédiction parfaite un Q3

(c.-à-d. un pourcentage d'identité à trois états entre la prédiction et la

réalité) compris dans l'intervalle [83,45 %-100 %] pour AL1 et

[82,74 %-100 %] pour AL2. Afin d'étudier la conservation de séquence à

chaque position le long de la séquence, j'ai construit un troisième

alignement multiple à partir des séquences de 152 sous-unités. Toutes ces

séquences correspondent à des sous-unités dont on a montré qu'elles

étaient présentes dans des récepteurs (éliminant par là les membres

putatifs de la superfamille venant des projets génomes à grande échelle).

de rat. Le but était de déterminer

si l'incorporation d'information venant de séquences plus distantes

améliorerait la prédiction. Une seule séquence par groupe d'orthologie a

été utilisée à cause de la forte similarité entre orthologues (et donc de

l'absence d'information additionnelle résultant de l'utilisation de

plusieurs orthologues). Le programme ASSP [282]

(disponible à l'adresse ftp://geoff.biop.ox.ac.uk/programs/assp/)

nous permet d'attendre dans le cas d'une prédiction parfaite un Q3

(c.-à-d. un pourcentage d'identité à trois états entre la prédiction et la

réalité) compris dans l'intervalle [83,45 %-100 %] pour AL1 et

[82,74 %-100 %] pour AL2. Afin d'étudier la conservation de séquence à

chaque position le long de la séquence, j'ai construit un troisième

alignement multiple à partir des séquences de 152 sous-unités. Toutes ces

séquences correspondent à des sous-unités dont on a montré qu'elles

étaient présentes dans des récepteurs (éliminant par là les membres

putatifs de la superfamille venant des projets génomes à grande échelle).

J'ai écrit un programme en C afin d'intégrer les prédictions de

structure secondaire basées sur différents algorithmes.

SSPCA (pour Secondary Structure Prediction by

Consensus Average) a été conçu pour combiner les prédictions à

trois états et leurs probabilités venant de plusieurs programmes

appliqués à plusieurs séquences [Figure 10.1].

Figure 10.1 :

Schéma décrivant le mode de fonctionnement de

SSPCA. Seule quatre séquences sont figurées (la portion

de séquence correspond au brin- E1.

E1.

|

Le programme SSPCA est également

capable de traiter d'autres types de prédictions comme

l'accessibilité au solvant et la topologie des protéines

membranaires. Les prédictions individuelles ne sont pas pondérées

par les similitudes de séquence. En entrée, SSPCA prend

un alignement de séquences protéiques (dans un format

CLUSTAL) et un fichier contenant les prédictions. Le

fichier de prédiction contient pour chaque séquence et pour chaque

méthode (si c'est disponible) la probabilité pour

l'hélice- ,

le brin-

,

le brin- et la boucle [0-9], la

prédiction résultante (H(elix) or E(xtended) or

C(oil)), la probabilité d'accessibilité au solvant [0-9],

l'accessibilité au solvant résultante (e(xposed) or

b(uried)), et la topologie par rapport à la membrane

(o(utside), i(nside), T(ransmembrane)).

La sortie de SSPCA est composée de (les points 1-5

concernent seulement la prédiction de structure secondaire):

et la boucle [0-9], la

prédiction résultante (H(elix) or E(xtended) or

C(oil)), la probabilité d'accessibilité au solvant [0-9],

l'accessibilité au solvant résultante (e(xposed) or

b(uried)), et la topologie par rapport à la membrane

(o(utside), i(nside), T(ransmembrane)).

La sortie de SSPCA est composée de (les points 1-5

concernent seulement la prédiction de structure secondaire):

- 1.

- les

M x S

prédictions

P(mi,sx) - où M est le nombre de méthodes,

S le nombre de séquences, mi est la ième

méthode et sx la xème

séquence - projetées sur l'alignement (insertion d'une délétion

dans les prédictions quand il y en a une dans l'alignement). Chaque

P(mi,sx) est donc une chaîne de caractères de longueur

identique à l'alignement, chaque caractère

.

.

- 2.

- Les

M x (M x S - 1)/2�

comparaisons par paire

C[P(mi,sx),P(mj,sy)] des

prédictions

P(mi,sx) et

P(mj,sy). Si

est

l'ensemble des positions de l'alignement où ni

P(mi,sx) ni

P(mj,sy) ne contiennent de délétion (Gap), c.-à-d., où les deux prédictions

sont définies,

est

l'ensemble des positions de l'alignement où ni

P(mi,sx) ni

P(mj,sy) ne contiennent de délétion (Gap), c.-à-d., où les deux prédictions

sont définies,

où

(

( de Kronecker)

de Kronecker)

et card( )

est le cardinal (le nombre d'éléments) de

)

est le cardinal (le nombre d'éléments) de  .

.

- 3.

- La congruence entre méthodes µi,j :

c'est le pourcentage

d'identité entre les consensus, toutes séquences

confondues, de deux méthodes.

pour chaque paire (i,j), i  j. Ce paramètre

permet d'évaluer la variabilité entre méthodes et donc la

fiabilité des prédictions.

j. Ce paramètre

permet d'évaluer la variabilité entre méthodes et donc la

fiabilité des prédictions.

- 4.

- La congruence entre séquences

x,y :

c'est le pourcentage d'identité entre les consensus, toutes

méthodes confondues, de deux séquences.

x,y :

c'est le pourcentage d'identité entre les consensus, toutes

méthodes confondues, de deux séquences.

pour chaque paire (x,y), x  y. Ce

paramètre permet d'évaluer l'impact de la variation de séquence

au sein du groupe sur la prédiction.

y. Ce

paramètre permet d'évaluer l'impact de la variation de séquence

au sein du groupe sur la prédiction.

- 5.

- Les prédictions consensus et la somme des

probabilités : par séquences, par méthodes, et in toto

(ainsi que le pourcentage d'hélice-

et de feuillet-

et de feuillet- pour

chaque consensus de prédiction). Pour chaque position, le consensus

est calculé comme l'état majoritaire. Dans le cas de cardinaux

identiques, la priorité arbitraire est E>H>C>`-'. Le pourcentage

d'hélice-

pour

chaque consensus de prédiction). Pour chaque position, le consensus

est calculé comme l'état majoritaire. Dans le cas de cardinaux

identiques, la priorité arbitraire est E>H>C>`-'. Le pourcentage

d'hélice- et de feuillet-

et de feuillet- est donné par rapport à

la longueur totale du consensus sans délétion.

est donné par rapport à

la longueur totale du consensus sans délétion.

- 6.

- Le consensus d'accessibilité au solvant.

Dans le cas de cardinaux identiques, la priorité arbitraire est

b>e>`-'

- 7.

- La topologie consensus.

Dans le cas de cardinaux identiques, la priorité arbitraire est

T>i>o>`-'

Le programme [273,274,275] est composé de

plusieurs réseaux de neurones en cascade (préalablement entraînés sur des

protéines de structure connue). Un premier réseau prend en entrée un

ensemble de vecteurs représentant la composition en acides aminés à chaque

position d'une fenêtre glissant le long d'un alignement multiple. Sa

sortie est composée d'un vecteur représentant les probabilités pour chacun

des trois états du résidu au centre de la fenêtre. Comme la structure

secondaire d'un résidu n'est pas indépendante de celle de ses voisins, un

second réseau prend en compte ces interactions locales. Il prend en entrée

les vecteurs présents dans une fenêtre glissant le long de la sortie

précédente. Sa propre sortie est un vecteur de probabilités affinées. Une

autre étape consiste à moyenner (pour chaque état) les sorties de

plusieurs réseaux entraînés indépendamment les uns des autres. Finalement

une décision winner-takes-all assigne l'état structural au résidu.

Aucune règle explicite n'est incluse dans l'algorithme. PHD peut

générer son propre alignement à partir de la séquence soumise (à l'aide du

programme MAXHOM [288]). En conséquence, pour chaque

séquence de AL1 et AL2, un alignement différent a été fabriqué à partir

des banques de données publiques et utilisé pour la prédiction.

PHD est accessible à l'URL:

http://www.embl-heidelberg.de/predictprotein/predictprotein.html.

Le programme [113,114] est basé sur le calcul des

propensions de chacune des 400 paires d'acides aminés à interagir par

l'intermédiaire d'un des types de liaison  ou bien à l'intérieur

d'une hélice-

ou bien à l'intérieur

d'une hélice- Il incorpore donc des statistiques sur les

interactions non-locales. predator utilise également des

propensions pour chacun des trois états dérivées d'une approche de

nearest-neighbor (voir plus loin). Afin d'utiliser l'information en

provenance des protéines homologues, predator s'appuie sur des

alignement locaux par paire. predator peut utiliser des

alignements Clustal comme entrée. predator est

accessible aux urls:

http://www.embl-heidelberg.de/cgi/predator_serv.pl et

http://bioweb.pasteur.fr/seqanal/interfaces/predator.html.

Le programme [171] combine plusieurs paramètres

explicites afin de produire une prédiction porteuse d'une

«signification» biologique. Il lance le programme

GORIII [131] (basé sur la théorie de l'information

appliquée aux interactions locales) sur chaque séquence pour obtenir des

potentiels moyens pour les trois états. En sus, DSC utilise la

présence d'insertions/délétions, la distance à partir de l'extrémité de la

chaîne, le moment de conservation et le moment d'hydrophobie (les derniers

paramètres calculés dans le cas d'une hélice-

Il incorpore donc des statistiques sur les

interactions non-locales. predator utilise également des

propensions pour chacun des trois états dérivées d'une approche de

nearest-neighbor (voir plus loin). Afin d'utiliser l'information en

provenance des protéines homologues, predator s'appuie sur des

alignement locaux par paire. predator peut utiliser des

alignements Clustal comme entrée. predator est

accessible aux urls:

http://www.embl-heidelberg.de/cgi/predator_serv.pl et

http://bioweb.pasteur.fr/seqanal/interfaces/predator.html.

Le programme [171] combine plusieurs paramètres

explicites afin de produire une prédiction porteuse d'une

«signification» biologique. Il lance le programme

GORIII [131] (basé sur la théorie de l'information

appliquée aux interactions locales) sur chaque séquence pour obtenir des

potentiels moyens pour les trois états. En sus, DSC utilise la

présence d'insertions/délétions, la distance à partir de l'extrémité de la

chaîne, le moment de conservation et le moment d'hydrophobie (les derniers

paramètres calculés dans le cas d'une hélice- et d'un

brin-

et d'un

brin- ). Une combinaison linéaire de ces différents attributs

donne en sortie une prédiction qui est subséquemment filtrée à l'aide de

règles (arbitrairement ?) définies par l'auteur. Les options suivantes ontr

été utilisées: `-a' (pour stopper la suppression des parties mal alignées)

`-i' (pour stopper la suppression des singletons) '-f1' (pour appliquer

les règles de filtrage une seule fois) '-w' (alignement

Clustal(W) en entrée). dsc est accessible aux

\textsc{url}s:

http://bonsai.lif.icnet.uk/bmm/dsc/dsc_read_align.html et

http://bioweb.pasteur.fr/seqanal/interfaces/dsc.html.

Le programme [287] est basé sur un algorithme de

nearest-neighbor (parfois improprement appelée la méthode

«homologue») [194,235]. L'idée de base de

l'approche des nearest-neighbor est la prédiction de l'état

structural du résidu central d'un segment test, fondée sur la structure

secondaire de segments similaires venant de protéines dont la structure

est connue. L'information provenant de segments différents est pondérée

selon leur similitude avec le segment à prédire (définie par leur séquence

ou d'autres propriétés). NNSSP est une amélioration de

l'algorithme décrit par [362] qui sélectionne les voisins à partir

de scores d'environnement [34] et combine à l'aide d'un

perceptron (un réseau de neurones sans couche cachée) les prédictions

effectuées avec des paramètres différents (longueur des

nearest-neighbor, score d'environnement etc.). En plus de ce

dernier programme, il incorpore l'information venant d'un alignement

multiple (en moyennant les scores obtenus par chaque homologue pour

pondérer chaque voisin). NNSSP est accessible aux URLs:

http://dot.imgen.bcm.tmc.edu:9331/pssprediction/pssp.html et

http://bioweb.pasteur.fr/seqanal/interfaces/nnssp.html. J'ai écrit

un programme, clu2nnssp, pour convertir un alignement CLUSTAL en

alignement NNSSP. Il est disponible à l'URL:

http://www.pasteur.fr/units/neubiomol/softwares.html.

Le programme [276] calcule la probabilité d'accessibilité au

solvant. Comme PHDsec, ce programme est basé sur un système de réseaux de

neurones. Sa justesse de prédiction pour 3 états (buried,

intermediate, exposed) n'est que de 58 %. Mais l'accessibilité au

solvant est une caractéristique peu conservée (même en cas de similitude

de séquence significative) et ce score pourrait être proche de l'optimum

(le score obtenu par le modelage par homologie est de 70 %). La sortie

utilisée par SSPCA est une sortie à 2 états.

Le programme [272,271] prédit la position des

segments transmembranaires avec une exactitude de 95 %, et leur

topologie (in

). Une combinaison linéaire de ces différents attributs

donne en sortie une prédiction qui est subséquemment filtrée à l'aide de

règles (arbitrairement ?) définies par l'auteur. Les options suivantes ontr

été utilisées: `-a' (pour stopper la suppression des parties mal alignées)

`-i' (pour stopper la suppression des singletons) '-f1' (pour appliquer

les règles de filtrage une seule fois) '-w' (alignement

Clustal(W) en entrée). dsc est accessible aux

\textsc{url}s:

http://bonsai.lif.icnet.uk/bmm/dsc/dsc_read_align.html et

http://bioweb.pasteur.fr/seqanal/interfaces/dsc.html.

Le programme [287] est basé sur un algorithme de

nearest-neighbor (parfois improprement appelée la méthode

«homologue») [194,235]. L'idée de base de

l'approche des nearest-neighbor est la prédiction de l'état

structural du résidu central d'un segment test, fondée sur la structure

secondaire de segments similaires venant de protéines dont la structure

est connue. L'information provenant de segments différents est pondérée

selon leur similitude avec le segment à prédire (définie par leur séquence

ou d'autres propriétés). NNSSP est une amélioration de

l'algorithme décrit par [362] qui sélectionne les voisins à partir

de scores d'environnement [34] et combine à l'aide d'un

perceptron (un réseau de neurones sans couche cachée) les prédictions

effectuées avec des paramètres différents (longueur des

nearest-neighbor, score d'environnement etc.). En plus de ce

dernier programme, il incorpore l'information venant d'un alignement

multiple (en moyennant les scores obtenus par chaque homologue pour

pondérer chaque voisin). NNSSP est accessible aux URLs:

http://dot.imgen.bcm.tmc.edu:9331/pssprediction/pssp.html et

http://bioweb.pasteur.fr/seqanal/interfaces/nnssp.html. J'ai écrit

un programme, clu2nnssp, pour convertir un alignement CLUSTAL en

alignement NNSSP. Il est disponible à l'URL:

http://www.pasteur.fr/units/neubiomol/softwares.html.

Le programme [276] calcule la probabilité d'accessibilité au

solvant. Comme PHDsec, ce programme est basé sur un système de réseaux de

neurones. Sa justesse de prédiction pour 3 états (buried,

intermediate, exposed) n'est que de 58 %. Mais l'accessibilité au

solvant est une caractéristique peu conservée (même en cas de similitude

de séquence significative) et ce score pourrait être proche de l'optimum

(le score obtenu par le modelage par homologie est de 70 %). La sortie

utilisée par SSPCA est une sortie à 2 états.

Le programme [272,271] prédit la position des

segments transmembranaires avec une exactitude de 95 %, et leur

topologie (in

out ou le contraire) avec une justesse

de 86 %.

J'ai écrit le programme CONSINDEX pour calculer la conservation

de séquence entre séquences homologues à chaque position d'un alignement

multiple. Le programme prend en entrée un alignement au format

CLUSTAL et une matrice de similarité. Il calcule d'abord les

N(N-1)/2 similarités globales Sij (identités si la matrice identité

est entrée) des N séquences. Puis pour chaque position de l'alignement,

un index de conservation est calculé comme suit:

out ou le contraire) avec une justesse

de 86 %.

J'ai écrit le programme CONSINDEX pour calculer la conservation

de séquence entre séquences homologues à chaque position d'un alignement

multiple. Le programme prend en entrée un alignement au format

CLUSTAL et une matrice de similarité. Il calcule d'abord les

N(N-1)/2 similarités globales Sij (identités si la matrice identité

est entrée) des N séquences. Puis pour chaque position de l'alignement,

un index de conservation est calculé comme suit:

où sij est l'élément pertinent de la matrice de similarité pour les

séquences i et j à la position considérée. Dans le travail présenté

par la suite, la matrice utilisée est la matrice par défaut du programme

GAP (suite WISCONSIN du GCG

[85]). Pour ce faire elle a été ré-échelonnée de

[-1,2···1,5] à [0···100]. Le gap a été ajouté comme acide

aminé indépendant, tout élément de matrice le concernant étant nul.

CONSINDEX est disponible à l'URL:

http://www.pasteur.fr/units/neubiomol/softwares.html.

Les congruences entre méthodes µi,j

pour chaque paire de

méthodes sont listées dans le tableau 10.1.

Tableau 10.1 :

Congruence des prédictions

fournies par les différentes méthodes, µi,j�

exprimées comme

moyenne (±SD). Les valeurs hautes viennent de l'analyse d'AL1,

les valeurs basses viennent de l'analyse d'AL2.

| |

PHD |

PREDATOR |

DSC |

| PREDATOR |

73,58 (±5.85) |

|

|

| 69,32 (±6.35) |

|

|

| DSC |

73,20 (±3.69) |

67,14 (±2,39) |

|

| 66,67 (±4.7) |

57,12 (±2,98) |

|

| NNSSP |

76,64 (±4.84) |

76,44 (±3,83) |

78,07 (±2,11) |

| 71,70 (±4.42) |

60,53 (±5,45) |

69,13 (±5,05) |

Les quatre méthodes donnent des valeurs de µi,j

supérieures à

67 %. L'utilisation d'un ensemble de séquences plus important entraîne

une diminution de µ,

qui reste néanmoins au-dessus de 57 %. La

congruence entre les prédictions consensus par séquence

x,y

a

aussi été examinée pour chaque paire de séquences. Les prédictions pour

les sous-unités des LGIC cationiques sont cohérentes, les valeurs

de congruence variant de

x,y

a

aussi été examinée pour chaque paire de séquences. Les prédictions pour

les sous-unités des LGIC cationiques sont cohérentes, les valeurs

de congruence variant de

deg3,a1 = 80.8 % à

deg3,a1 = 80.8 % à

a3,a6 = 95.3 %.

Avec AL2, le plus petit

a3,a6 = 95.3 %.

Avec AL2, le plus petit  est

juste au-dessus de 64 %, une valeur largement supérieure à celle attendue

pour une prédiction aléatoire (qui est 33 % pour une comparaison à trois

états non biaisée, et 38 % si l'on prend en compte les biais existant

dans la PDB actuelle). La bonne congruence entre les différentes

prédictions pour les membres de la famille du nAChR est illustrée sur la

figure 10.2, où les pics de prédictions sont nets et où 17 des 25

éléments structuraux finals sont prédits dans plus de 90 % des cas.

est

juste au-dessus de 64 %, une valeur largement supérieure à celle attendue

pour une prédiction aléatoire (qui est 33 % pour une comparaison à trois

états non biaisée, et 38 % si l'on prend en compte les biais existant

dans la PDB actuelle). La bonne congruence entre les différentes

prédictions pour les membres de la famille du nAChR est illustrée sur la

figure 10.2, où les pics de prédictions sont nets et où 17 des 25

éléments structuraux finals sont prédits dans plus de 90 % des cas.

Figure 10.2 :

Graphe supérieur, incidence relative par position des trois

états dans les prédictions. Pour chaque résidu de AL1, est représenté

,

la somme de toutes prédictions par toutes les méthodes

et pour toutes les séquences. Le diagramme est cumulatif, c.-à-d.

que la différence entre les hauteurs des courbes à une position

donnée sont informatives, pas les hauteurs des courbes

elles-mêmes. Graphe inférieur, index de conservation par position.

Pour chaque position d'un alignement de 152 sous-unités de

LGIC, un index de conservation a été calculé par

CONSINDEX. Les rectangles noirs au-dessous du graphe

représentent les structures finalement prédites (hélice-

,

la somme de toutes prédictions par toutes les méthodes

et pour toutes les séquences. Le diagramme est cumulatif, c.-à-d.

que la différence entre les hauteurs des courbes à une position

donnée sont informatives, pas les hauteurs des courbes

elles-mêmes. Graphe inférieur, index de conservation par position.

Pour chaque position d'un alignement de 152 sous-unités de

LGIC, un index de conservation a été calculé par

CONSINDEX. Les rectangles noirs au-dessous du graphe

représentent les structures finalement prédites (hélice- ou brin-

ou brin- )

pour la sous-unité mature. Si une hélice-

)

pour la sous-unité mature. Si une hélice- est adjacente à un brin-

est adjacente à un brin- ,

il n'y a qu'un

rectangle.

,

il n'y a qu'un

rectangle.

|

Les prédictions consensus par séquence sont très

similaires. Les positions des structures secondaires sont à peu près

identiques, les assignations montrant peu de variation. Les prédictions

consensus par méthodes sont plus variables, restant toutefois similaires.

L'assignation des structures varie parfois, ainsi que (mais très rarement)

leur existence. La ressemblance des structures 3D est proportionnelle à

l'identité des séquences [50,109]. L'incorporation

d'information venant de séquences distantes (donc ayant une structure

légèrement différente) est supposée accroître la fiabilité des structures

prédites (si elles sont prédites, c'est qu'elles sont conservées), bien

que diminuant l'exactitude de la prédiction globale

[282,278,310]. Les valeurs de  obtenues avec AL2 ont été tracées en fonction des similarités de séquences

globales déterminées par CONSINDEX [figure 10.3].

obtenues avec AL2 ont été tracées en fonction des similarités de séquences

globales déterminées par CONSINDEX [figure 10.3].

Figure 10.3 :

Corrélation entre la similarité de séquence et l'identité de

prédiction de structure secondaire. Pour N séquences, il y a

(N-1)(N-2)/2 similarités de séquences. Ici sont représentés 703 points

correspondant aux 38 séquences de AL2. Les similarités en acide-aminé

Sij ont été calculées par le programme CONSINDEX. Elles sont

reportées point par point par rapport aux identités de prédictions de

structure secondaire,

i,j�

définies au paragraphe

10.2. Chaque point est donc la comparaison d'une similarité de

séquence versus 16 similarités de prédiction (quatre méthodes de

prédiction pour chaque séquence). Une analyse de régression bivariée

montre que la corrélation est significative (n=703, r=0.882, p<0.001).

Notez les deux composantes: la concentration en bas et à gauche représente

les comparaisons anionique/cationique (p. ex. GABAA

vs. nAChR) alors que la concentration un peu moins dense en haut

et à droite représente les comparaisons anionique/anionique ou

cationique/cationique.

i,j�

définies au paragraphe

10.2. Chaque point est donc la comparaison d'une similarité de

séquence versus 16 similarités de prédiction (quatre méthodes de

prédiction pour chaque séquence). Une analyse de régression bivariée

montre que la corrélation est significative (n=703, r=0.882, p<0.001).

Notez les deux composantes: la concentration en bas et à gauche représente

les comparaisons anionique/cationique (p. ex. GABAA

vs. nAChR) alors que la concentration un peu moins dense en haut

et à droite représente les comparaisons anionique/anionique ou

cationique/cationique.

|

|

Une corrélation non-ambiguë est mise en évidence (N=703, R=0.882,

p<0.001). Deux composantes principales émergent à partir des

comparaisons: une population à faible similarité représente les

comparaisons anionique/cationique (p. ex. GABAA

vs. nAChR), et une à plus forte similarité représente les

comparaisons anionique/anionique ou cationique/cationique. Ces

données montrent que les variations entre les prédictions de

structure secondaire ne sont pas aléatoires, comme attendu en cas

d'imperfection des algorithmes de prédiction. Au contraire, elles

sont liées à la variation de séquence. Cela reflète le fait que,

si les structures formant l'échafaudage des sous-unités sont

conservées entre différents membres de la superfamille -- ce qui

est soutenu par un corpus de données important [122]

--, l'assignation structurale au niveau du résidu individuel

peut varier (p. ex. aux extrémités des éléments structuraux). Une autre

conclusion peut être dérivée de la figure 10.3: plus les

homologues utilisés seront éloignés de la séquence à prédire, moins

l'information obtenue sera fiable. Un trade-off est atteint entre

l'information gagnée dans l'utilisation d'alignements multiples (fiabilité

des positions et des assignations des éléments structuraux) et les

mauvaises prédictions au niveau des résidus individuels dues à la

divergence de séquence [282,278]. Il n'y pas de méthode

connue pour établir le meilleur compromis.

Les résultats finals obtenus avec les deux alignements AL1 et AL2 sont

très semblables, avec quelques résidus seulement prédits dans un état

différent. Toutes les structures sauf une sont prédites également avec les

deux ensembles de séquences, et dans tous ces cas, l'assignation est la

même. En conséquence, excepté quand c'est explicitement dit, les résultats

présentés plus bas sont ceux obtenus avec AL1 (voir figure

10.4).

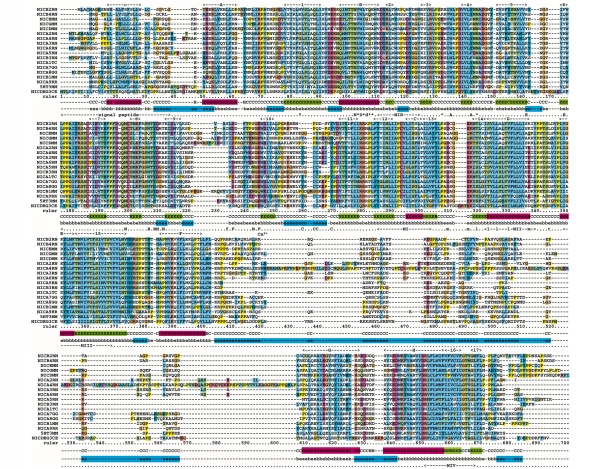

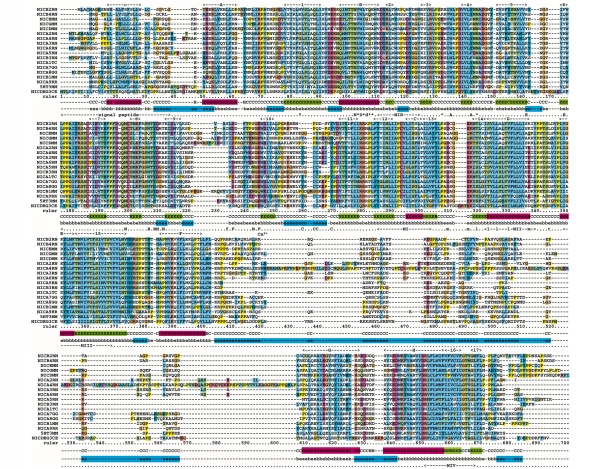

Figure 10.4 :

Alignement des sous-unités de canaux cationiques (AL1) et prédictions

de structure 1D. La première ligne donne les limites des structures

secondaires affinées et leurs noms respectifs (lettres pour les

hélices- et chiffres pour les brins-

et chiffres pour les brins- ). Suit l'alignement,

créé par CLUSTALX. Les couleurs sont réglées selon les acides

aminés ou bien le consensus à chaque position. Par exemple, une proline

est toujours jaune alors qu'une cystéine est pourpre si c'est le résidu

consensus mais peut être bleu si le consensus est un résidu hydrophobe.

Sous l'alignement et la réglette, la prédiction consensus brute de

structure secondaire est présentée. Les boites magenta et vert

représentent les prédictions affinées. Sous la structure secondaire est

présentée la prédiction d'accessibilité au solvant. Sur la dernière ligne

est reportée la topologie consensus. Sur cette même ligne sont reportés

les résultats du marquage par affinité du site de liaison (A, B, C, D, E, F) du canal (l), la mutagenèse dans le canal (m) et la glycosylation

(N) naturelle ou induite.

). Suit l'alignement,

créé par CLUSTALX. Les couleurs sont réglées selon les acides

aminés ou bien le consensus à chaque position. Par exemple, une proline

est toujours jaune alors qu'une cystéine est pourpre si c'est le résidu

consensus mais peut être bleu si le consensus est un résidu hydrophobe.

Sous l'alignement et la réglette, la prédiction consensus brute de

structure secondaire est présentée. Les boites magenta et vert

représentent les prédictions affinées. Sous la structure secondaire est

présentée la prédiction d'accessibilité au solvant. Sur la dernière ligne

est reportée la topologie consensus. Sur cette même ligne sont reportés

les résultats du marquage par affinité du site de liaison (A, B, C, D, E, F) du canal (l), la mutagenèse dans le canal (m) et la glycosylation

(N) naturelle ou induite.

|

Les proportions de chacun des trois états dans l'ensemble des

prédictions sont présentées pour chaque position sur le graphe supérieur de la figure

10.2. La figure 10.4 présente

la prédiction consensus brute, en texte, juste dessous l'alignement. L'indice de conservation déterminé sur l'ensemble de

la superfamille des LGIC (152 sous-unités) est tracé sur le graphe inférieur

de la figure 10.2. Dessous sont tracés les

emplacements des structures secondaires (rectangles noirs sous le

graphe). Dans tous les cas sauf trois (E9, HF

et HG)

les

structures prédites sont localisées dans des régions de haute

conservation (supérieure à 50 %). La région de E9 est en fait

hautement conservée excepté pour la sous-unité unc38 du nAChR de

nématode. Les régions de HF

et HG

sont hautement conservées

dans les sous-unités de canaux cationiques. En résumé, au sein de

la famille des canaux cationiques de vertébrés, toutes les

structures prédites sont localisées dans des régions de haute

conservation. Ce fait est important car les variations entre les

membres de la superfamille sont probablement localisées dans les

régions de séquence variable. Un élément structural prédit dans

une région conservée est donc plus fiable.

PHD, DSC, et NNSSP fournissent des probabilités

pour les trois états en sus des états finalement prédis. La combinaison de

ces probabilités permet la correction des décisions seuillées au niveau de

chaque séquence, qui peut entraîner des fausses assignations. Elle offre

la possibilité de résoudre quelques problèmes comme les singletons (résidu

structuré isolé) ou bien les acides aminés situés aux limites des motifs

de structure secondaire. Les changements effectués par cette étape de

filtrage n'affectent que 29 positions (sur 489). La prédiction affinée

résultante contient (sans compter le peptide signal) 9 hélices- (longueur moyenne 13,9 acides-aminés) désignés de HA

à HH,

et 17 brins-

(longueur moyenne 13,9 acides-aminés) désignés de HA

à HH,

et 17 brins- (longueur moyenne 6,6 acides-aminés) désignés de E1

à E17. Leurs positions et leurs longueurs sont résumés dans le

tableau 10.2.

(longueur moyenne 6,6 acides-aminés) désignés de E1

à E17. Leurs positions et leurs longueurs sont résumés dans le

tableau 10.2.

Tableau 10.2 :

Récapitulation

de la position des éléments structuraux et de leur longueur.

La position dans la séquence mature de  7 de poulet est

donnée pour des comparaisons avec d'autres travaux. Les limites

sont incluses (c.-à-d. que 113-115 signifie 113-114-115)

7 de poulet est

donnée pour des comparaisons avec d'autres travaux. Les limites

sont incluses (c.-à-d. que 113-115 signifie 113-114-115)

| hélices |

position |

brins |

position |

| A |

50-61 (Phe3-Asn14) |

1 |

78-90 (Leu28-Met40) |

| B |

97-110 (Gln47-Thr60) |

2 |

113-115 (Tyr63-Gln65) |

| C |

295-300 (Leu220-Ala225) |

3 |

125-128 (Lys75-Arg78) |

| D |

324-337 (Val245-Glu258) |

4 |

139-142 (Ile89-Tyr92) |

| E |

348-355 (Leu269-Ser276) |

5 |

151-161 (Asp100-Asn110) |

| F |

385-400 (Pro305-Leu330) |

6 |

173-175 (Cys115-Tyr117) |

| G |

609-627 (Pro408-Arg425) |

7 |

186-191 (Tyr128-Trp133) |

| H |

637-656 (Ala432-Val451) |

8 |

200-203 (Asn142-Phe145) |

| |

|

9 |

213-218 (Ser154-Met159) |

| |

|

10 |

245-249 (Trp173-Gly177) |

| |

|

11 |

272-278 (Ile197-Met203) |

| |

|

12 |

284-290 (Tyr209-Leu215) |

| |

|

13 |

301-305 (Leu226-Leu230) |

| |

|

14 |

318-323 (Thr244-Ile243) |

| |

|

15 |

356-373 (Thr277-Tyr294) |

| |

|

16 |

657-662 (Phe452-Ile457) |

| |

|

17 |

677-670 (Gly462-Met465) |

Exceptées deux larges hélices encadrant un grand brin- à

l'extrémité amino-terminale, la partie extracellulaire des sous-unités est

prédite entièrement en feuillet-

à

l'extrémité amino-terminale, la partie extracellulaire des sous-unités est

prédite entièrement en feuillet- ,

formée d'une succession de petit

brins.

,

formée d'une succession de petit

brins.

La structure de la portion carboxy-terminale de HA�

est

cohérente avec le motif d'accessibilité au solvant (décrit par la

suite comme une chaîne de `e' pour exposed et

`b' pour buried) à savoir ``bbeebbee'',

sa portion amino-terminale étant complètement exposée.

La structure au centre de E1 est également en accord avec le motif

d'accessibilité au solvant ``bebebe'', ses deux extrémités étant

prédites comme complètement cachées. La prédiction de sa partie

carboxy-terminale est moins fiable, puisque chacun des consensus de

séquence et trois des consensus de méthodes de AL1 la prédisent en

hélice- (voir figure 10.2, graphe supérieur). Une structure

en hélice-

(voir figure 10.2, graphe supérieur). Une structure

en hélice- pourrait donc être envisagée pour les quatre derniers

résidus. Cependant, dans le cas d'AL2, seul le consensus de

PREDATOR, ainsi que les consensus de

pourrait donc être envisagée pour les quatre derniers

résidus. Cependant, dans le cas d'AL2, seul le consensus de

PREDATOR, ainsi que les consensus de  et

et  8 du

nAChR présentent quelques résidus prédits en hélice-

8 du

nAChR présentent quelques résidus prédits en hélice- .

Cet unique

pas d'hélice pourrait donc être une caractéristique spécifique des

sous-unités des familles cationiques.

.

Cet unique

pas d'hélice pourrait donc être une caractéristique spécifique des

sous-unités des familles cationiques.

La région antigénique principale (MIR pour Main

Immunogenic Region) est localisée de la fin de HB

au début de

E3 [323]. Ce segment était déjà connu pour être

exposé au solvant, puisqu'il est directement impliqué dans

plusieurs formes de la maladie auto-immune myasthenia

gravis. Effectivement, sa partie centrale est prédite totalement

accessible au solvant.

L'assignation de HB

apparaît consistante dans toutes les

prédictions exceptées celles de DSC pour AL1 et AL2 ainsi

que celle de PHD pour AL2 (cependant seuls quelques

résidus sont prédits en brin- ). Le motif d'accessibilité au

solvant est plus en accord avec un brin-

). Le motif d'accessibilité au

solvant est plus en accord avec un brin- dans la partie

carboxy-terminale.

dans la partie

carboxy-terminale.

La structure E2 (longue de 3 résidus) n'est pas prédite par

l'analyse de AL2. C'est le seul élément structural qui diffère

entre les deux analyses.

L'assignation de E3 est contredite par des expériences de

cross-linking [342] montrant que ses deux premiers

résidus exposeraient leurs chaînes latérales dans la même direction.

E4 et E7 sont prédits complètement enfouis.

E5 comme E8 sont en accord avec l'accessibilité au solvant

``ebebebeb''.

Les prédictions de E12-15 et HC-E

sont probablement

moins justes que celles des parties extra-membranaires. En effet,

les programmes de prédiction de structure secondaire n'ont pas été

écrits pour, ou testés avec, des protéines membranaires (voir le

paragraphe 10.4). La longueur des structures prédites

varie considérablement selon l'ensemble de séquences utilisé. Avec

AL2, HD

est plus court (dans MII), HE

est plus long

et E15 plus court (dans MIII).

Finalement, HF

et HG

sont pleinement compatibles avec les

prédictions d'accessibilité au solvant,

``bbebbbebbbebbbebb''

et ``eebeebbebbebbbeeb'', indiquant l'existence d'une face

exposée et d'une autre enfouie.

Les données expérimentales disponibles peuvent être ajoutées aux

prédictions 1D fournies par SSPCA. On définit ainsi une enveloppe

de contraintes structurales, qui permet de proposer un repliement 2D de la

chaîne peptidique [figure 10.5].

Figure 10.5 :

Représentation 2D d'une sous-unité typique. La

perspective est vue de l'intérieur du pore, perpendiculairement à

la membrane. Les hélices- et la longueur des brins-

et la longueur des brins- sont dessinés à l'échelle. La longueur des parties non-structurées

est approximativement à l'échelle. La double-flèche grise signifie

que les deux parties du domaine extracellulaire doivent se replier

ensembles. Les segments bleus représentent les positions des

morceaux (de longueur supérieure ou égale à 4 résidus) exposés au

solvant. Le lien jaune représente le pont di-sulfure. Les acides

aminés identifiés avec le marquage par affinité sont notés (la

numérotation est celle de

sont dessinés à l'échelle. La longueur des parties non-structurées

est approximativement à l'échelle. La double-flèche grise signifie

que les deux parties du domaine extracellulaire doivent se replier

ensembles. Les segments bleus représentent les positions des

morceaux (de longueur supérieure ou égale à 4 résidus) exposés au

solvant. Le lien jaune représente le pont di-sulfure. Les acides

aminés identifiés avec le marquage par affinité sont notés (la

numérotation est celle de  7 de poulet). Notez que ce

repliement est une représentation 2D, et n'a rien à voir avec un

modèle 3D. En effet, les brins-

7 de poulet). Notez que ce

repliement est une représentation 2D, et n'a rien à voir avec un

modèle 3D. En effet, les brins- sont placés parallèles et

dans un ordre suivant la séquence primaire uniquement pour des

raisons de facilité. La figure n'implique en aucune façon des

interactions

sont placés parallèles et

dans un ordre suivant la séquence primaire uniquement pour des

raisons de facilité. La figure n'implique en aucune façon des

interactions

-

- �

spécifiques.

�

spécifiques.

|

Aucune donnée concernant le repliement

tertiaire n'est incluse, puisqu'aucune interaction

-

- n'est connue.

n'est connue.

Premièrement, sur la base d'images de microscopie électronique, on peut

localiser la MIR à l'extrémité distale du récepteur, par rapport

à la membrane [22]. En conséquence, E2 et E3 sont

également placés au sommet du repliement. E11 est probablement proche

de la membrane puisqu'il est adjacent à MI (voir plus bas la définition de

position des segments transmembranaires). Ensuite, on peut faire

l'hypothèse que chaque segment d'au moins 4 résidus totalement prédits

exposés au solvant fait saillie à la surface de la sous-unité. Cette

contrainte implique un coude de la structure 1D entre E5 et E6,

E8 et E9, E9 et E10, E10 et E11. Les débuts de

E7 et de E8 sont liés par un pont di-sulfure, et sont donc très

proches l'un de l'autre. Ce pont di-sulfure force un nouveau coude entre

E7 et E8. Cette «Cys-loop» est la partie la plus

conservée du domaine amino-terminal des sous-unités de LGIC. Bien

que la moitié n'en soit pas prédite dans une structure périodique, on peut

raisonnablement penser que la région entière adopte une conformation

fortement contrainte. Finalement, un coude est introduit entre E3 et

E5 afin de respecter la taille observée de la sous-unité qui saille de

60 Å à partir de la membrane, avec le plus grande axe de la section

transversale d'approximativement 40 Å (voir la figure 10.7).

HA

et HB

sont placées perpendiculairement à la membrane afin

de correspondre aux images de microscopie électronique [325],

mais il y a peu de données permettant de contraindre le domaine

HAE1HB.

Cette représentation est pleinement compatible

avec le corpus de données concernant le site de liaison de l'ACh. En

effet, le marquage par affinité et la mutagénèse dirigée ont permis

l'identification d'acides aminés (voir le tableau 7.1) qui

sont distribués à l'interface des sous-unités sur six éléments différents

connus comme A ( 7W8510.2 et

7W8510.2 et

7Y92,

7Y92,  1W86 et

1W86 et  1Y93), B (

1Y93), B ( 7W148 et

7W148 et

7Y150,

7Y150,  1W149 et

1W149 et  1Y151), C (

1Y151), C ( 7Y187,

7Y187,

7C189,

7C189,  7C190 et

7C190 et  7Y194,

7Y194,  1Y190,

1Y190,

1C192,

1C192,  1C193 et

1C193 et  1Y198) pour le composant

«principal», et D (

1Y198) pour le composant

«principal», et D ( 7W54), E (

7W54), E ( 7L108,

7L108,

7N110 et

7N110 et  7Q116), et F (

7Q116), et F ( 7D163 et

7D163 et

7E172) pour le composant «complémentaire». Un autre

résidu a récemment été identifié sur le composant complémentaire

(

7E172) pour le composant «complémentaire». Un autre

résidu a récemment été identifié sur le composant complémentaire

( K34 de souris) [303,261]. Comme il est

localisé dans E1, sa position n'ajoute pas de contraintes

supplémentaires à la représentation 2D (bien que contraignant

peut-être le repliement tertiaire). Les expériences de marquage

par affinité avec des dérivés de toxine ont assigné les

composantes principale et complémentaire aux deux faces des

sous-unités [206]. Cela permet d'orienter la

sous-unité toute entière.

La partie amino-terminale de chaque sous-unité peut être

artificiellement subdivisée en deux domaines. L'un est formé par

HA,

E1 et HB ; l'autre est formé par E2-11.

Cependant, le repliement relatif de ces deux structures reste

hypothétique. La partie HE1HB

doit se replier

sur les feuillets E2-11 afin de former une structure

compacte, contenue dans une surface de 40x60 Å2,

et afin

de rendre compte de la possible contribution des résidus

homologues au résidu

K34 de souris) [303,261]. Comme il est

localisé dans E1, sa position n'ajoute pas de contraintes

supplémentaires à la représentation 2D (bien que contraignant

peut-être le repliement tertiaire). Les expériences de marquage

par affinité avec des dérivés de toxine ont assigné les

composantes principale et complémentaire aux deux faces des

sous-unités [206]. Cela permet d'orienter la

sous-unité toute entière.

La partie amino-terminale de chaque sous-unité peut être

artificiellement subdivisée en deux domaines. L'un est formé par

HA,

E1 et HB ; l'autre est formé par E2-11.

Cependant, le repliement relatif de ces deux structures reste

hypothétique. La partie HE1HB

doit se replier

sur les feuillets E2-11 afin de former une structure

compacte, contenue dans une surface de 40x60 Å2,

et afin

de rendre compte de la possible contribution des résidus

homologues au résidu  K34 de souris au site actif.

K34 de souris au site actif.

PHDhtm [272,271] a été utilisé pour

explorer l'organisation des segments transmembranaires.

PHDhtm est le seul programme de son type qui ne prédit

pas le peptide signal comme étant transmembranaire, probablement à

cause de son manque de conservation. De plus, il prédit les quatre

segments transmembranaires pour tous les membres de la superfamille. SSPCA

fournit le consensus de la sortie de PHDhtm appliqué à

chaque séquence d'AL1. Les résultats, présentés dans le tableau

10.3 montre bien quatre segments.

Tableau 10.3:

Détermination de la position des segments

transmembranaires. Note: les paramètres par défaut ont été

utilisés pour tous les programmes suivants. Un usage un peu plus

réfléchi améliorerait probablement la justesse moyenne des

prédictions. La numérotation est celle d'AL1 (entre parenthèses se

trouve la correspondance avec le peptide mature

adéquat).

| méthode |

|

MI |

MII |

MIII |

MIV |

Motif original

(présenté dans [245] pour  7 et

[258] pour 7 et

[258] pour  1) 1) |

7gg 7gg |

283-307 (208-232) |

317-337 (238-258) |

353-374 (274-295) |

651-675 (446-470) |

1tc 1tc |

281-308 (210-236) |

310-339 (239-265) |

348-375 (273-300) |

650-677 (407-433) |

DAS

http://www.biokemi.su.se/ server/DAS/

[73] |

7gg 7gg |

287-309 (212-234) |

320-340 (241-261) |

352-373 (273-294) |

651-672 (446-467) |

1tc 1tc |

281-307 (210-235) |

319-339 (245-265) |

349-372 (274-297) |

647-671 (404-427) |

TMPRED

http://ulrec3.unil.ch/software/TMPRED_form.html

[159] |

7gg 7gg |

290-309 (215-234) |

321-340 (242-261) |

354-372 (275-293) |

649-673 (448-468) |

1tc 1tc |

281-307 (210-235) |

319-338 (245-264) |

353-371 (278-296) |

652-672 (409-428) |

TOPPRED2

http://www.biokemi.su.se/ server/toppred2/

[333] |

7gg 7gg |

289-309 (214-234) |

319-339 (240-260) |

353-373 (274-294) |

649-673 (448-468) |

�

1tc 1tc |

288-309 (217-237) |

317-337 (243-263) |

352-372 (277-297) |

651-672 (408-428) |

SOSUI

http://www.tuat.ac.jp/ mitaku/adv_sosui

[158] |

7gg 7gg |

286-308 (211-233) |

319-341 (240-262) |

351-372 (272-293) |

650-672 (445-467) |

�

1tc 1tc |

284-307 (213-235) |

319-341 (245-267) |

349-371 (274-296) |

649-672 (406-428) |

PHDhtm

[271] |

7gg 7gg |

285-302 (210-227) |

322-339 (243-260) |

351-368 (272-289) |

647-668 (446-463) |

1tc 1tc |

284-303 (213-231) |

320-338 (246-264) |

350-368 (275-293) |

650-668 (407-424) |

| SSPCA consensus (on each AL1 member) |

7gg 7gg |

285-303 (210-228) |

322-339 (243-260) |

349-368 (270-289) |

651-668 (446-463) |

1tc 1tc |

285-303 (214-231) |

322-339 (248-265) |

349-368 (274-393) |

651-668 (408-424) |

A des fins de comparaison, quatre autres programmes ont été

également utilisés sur  1 et

1 et  7. Chacun d'entre eux

prédit les quatre segments transmembranaires des séquences de AL1,

bien que d'autres parties de la sous-unité

soient parfois incorrectement prédites comme transmembranaires. Les résultats

varient avec la méthode mais aussi avec les séquences

utilisées, ce qui montre l'importance d'utiliser le consensus de

multiples analyses. Les longueurs des segments consensus sont 18

pour MI, 17 pour MII, 19 pour MIII et 17 pour MIV. La longueur

des segments consensus est moindre que celle décrite dans les

propositions usuelles [258]. Cependant, cela pourrait

être un artefact dû à l'attitude prudente de l'algorithme de

PHDhtm. SSPCA prédit que le domaine

transmembranaire se replie en une structure mixte

hélice-

7. Chacun d'entre eux

prédit les quatre segments transmembranaires des séquences de AL1,

bien que d'autres parties de la sous-unité

soient parfois incorrectement prédites comme transmembranaires. Les résultats

varient avec la méthode mais aussi avec les séquences

utilisées, ce qui montre l'importance d'utiliser le consensus de

multiples analyses. Les longueurs des segments consensus sont 18

pour MI, 17 pour MII, 19 pour MIII et 17 pour MIV. La longueur

des segments consensus est moindre que celle décrite dans les

propositions usuelles [258]. Cependant, cela pourrait

être un artefact dû à l'attitude prudente de l'algorithme de

PHDhtm. SSPCA prédit que le domaine

transmembranaire se replie en une structure mixte

hélice- /brin-

/brin- ,

à peu près sans résidu

non-structuré. La figure 10.5 montre une tentative de

représentation en 2D. Cependant, comme aucune information n'existe

à propos de l'orientation précise des structures dans la membrane,

les angles représentés sont arbitraires, excepté dans le cas de

l'hélice présente dans le segment MII qu'on sait être plus ou

moins perpendiculaire à la membrane. De plus, la longueur des

structures prédites est peu précise.

Mises à part HF

et HG,

le domaine cytoplasmique est prédit comme

totalement accessible au solvant et dans une structure apériodique.

,

à peu près sans résidu

non-structuré. La figure 10.5 montre une tentative de

représentation en 2D. Cependant, comme aucune information n'existe

à propos de l'orientation précise des structures dans la membrane,

les angles représentés sont arbitraires, excepté dans le cas de

l'hélice présente dans le segment MII qu'on sait être plus ou

moins perpendiculaire à la membrane. De plus, la longueur des

structures prédites est peu précise.

Mises à part HF

et HG,

le domaine cytoplasmique est prédit comme

totalement accessible au solvant et dans une structure apériodique.

10.4 Discussion

Des travaux antérieurs ont montré que la justesse des prédictions de

structure secondaire est accrue avec la combinaison de plusieurs

algorithmes indépendants [235,27,368]. Afin de

réaliser la meilleure prédiction disponible des sous-unités de nAChR,

j'ai intégré les résultats de plusieurs programmes de 3ème

génération, utilisant l'information venant d'alignements multiples. Ces

programmes ont été sélectionnés sur la base de leur efficacité sur des

ensembles de protéines tests, aux structures secondaires connues

[275] ou durant des prédictions en aveugle

[270,171]. De plus, chaque programme à été appliqué à

chaque séquence des alignements, afin d'augmenter le rapport signal/bruit.

Deux principales prédictions ab initio du nAChR ont été

rapportées durant les deux dernières décades. FINER-MOORE

et STROUD [105] utilisaient l'algorithme du

GOR [124] pour les régions (supposées)

extra-membranaires, et une analyse (par transformée de Fourier) de

la périodicité de l'hydrophobie pour les régions transmembranaires

putatives. Récemment ORTELLS [243] a

présenté une prédiction de structure secondaire basée sur une

approche ressemblant à l'algorithme de CHOU et

FASMAN [51]. La principale différence entre la

méthode initiale et celle utilisée dans [243] réside

dans la définition des initiateurs des structures secondaires. Au

lieu de les prédire seulement par la séquence (via des tableaux

statistiques) comme dans CHOU et FASMAN, les

initiateurs étaient déterminés comme suit: Un initiateur est

défini comme un résidu constamment prédit dans le même état, à

travers plusieurs ensembles de sous-unités de LGIC,

analysés par des algorithmes de 1ère

et de 2ème

génération. Une autre différence réside dans le fait que la

propagation à partir des initiateurs est unidirectionnelle dans

[243], dans le sens amino-terminal vers

carboxy-terminal, alors qu'elle est bi-directionnelle dans

[51].

La justesse de prédiction moyenne a déjà été discutée ailleurs

(voir [167] et [234] pour des

évaluations initiales et [275,277] pour des

revues récentes), mais la différence entre ces premiers travaux et

la prédiction présentée ici, pourrait atteindre 20 %. En effet

sur un ensemble test identique, l'algorithme de CHOU et

FASMAN atteignit 49 % alors que PHD atteignait

72,5 % [275].

Tableau 10.4 :

Contenu en hélice- et

brin-

et

brin- mesuré et prédit dans une sous-unité entière. Note:

[41] est clairement à part, diminuant le contenu

moyen en hélice et augmentant le contenu moyen en

brin.

mesuré et prédit dans une sous-unité entière. Note:

[41] est clairement à part, diminuant le contenu

moyen en hélice et augmentant le contenu moyen en

brin.

| |

contenu en hélice |

contenu en brin |

rapport |

| [360] |

39 % |

33 % |

1,18 |

| [41] |

18,7 % |

42 % |

0,45 |

| [223] |

39 % |

35 % |

1,11 |

| [346] |

48 % |

26 % |

1,85 |

| moyenne des valeurs expérimentales |

36,2 % |

34 % |

1,15 |

| [105] |

44 % |

27 % |

1,63 |

| [243] |

29,7 % |

24,9 % |

1,19 |

| consensus SSPCA |

25,8 % |

22,3 % |

1,16 |

| consensus affiné |

24,2 % |

22,5 % |

1,07 |

Le contenu en hélice- et en brin-

et en brin- du nAChR entier a été

mesuré par plusieurs groupes utilisant des méthodes de mesures

spectroscopiques différentes

[220,360,41,223]. Les résultats montrent

une forte variabilité qui ne peut être seulement due aux différences dans

l'environnement du récepteur (lipides, détergent etc.). En effet, la

mesure du contenu en hélice varie de 18,7 % [41] à 48 %

[346], la mesure du contenu en brin (sans les

du nAChR entier a été

mesuré par plusieurs groupes utilisant des méthodes de mesures

spectroscopiques différentes

[220,360,41,223]. Les résultats montrent

une forte variabilité qui ne peut être seulement due aux différences dans

l'environnement du récepteur (lipides, détergent etc.). En effet, la

mesure du contenu en hélice varie de 18,7 % [41] à 48 %

[346], la mesure du contenu en brin (sans les

-turn) variant elle de 26 % [346] à 42 %

[41], et le rapport calculé hélice/brin variant de 0,45

[41] à 1,85 [346], [223,360]

trouvant des valeurs intermédiaires 1,11 et 1,18 (tableau

10.4).

Le consensus de SSPCA fournit des valeurs légèrement plus

faibles que la moyenne des expériences en contenu d'hélice et de

brin, bien que le rapport soit à peu près identique. Dans la

partie amino-terminale (selon la définition de [346] et

non la détermination des segments transmembranaires présentée

ici), notre prédiction donne un contenu en hélice-

-turn) variant elle de 26 % [346] à 42 %

[41], et le rapport calculé hélice/brin variant de 0,45

[41] à 1,85 [346], [223,360]

trouvant des valeurs intermédiaires 1,11 et 1,18 (tableau

10.4).

Le consensus de SSPCA fournit des valeurs légèrement plus

faibles que la moyenne des expériences en contenu d'hélice et de

brin, bien que le rapport soit à peu près identique. Dans la

partie amino-terminale (selon la définition de [346] et

non la détermination des segments transmembranaires présentée

ici), notre prédiction donne un contenu en hélice- équivalent (13,7 % contre 12 %) et moins de brin-

équivalent (13,7 % contre 12 %) et moins de brin- (31,7 % contre 51 %) que ce qui est observé dans l'unique étude

existante [346].

(31,7 % contre 51 %) que ce qui est observé dans l'unique étude

existante [346].

Figure 10.6 :

A-Comparaison de

notre prédiction de structure secondaire avec celles de

[140,322,243]. Toutes ces prédictions

sont projetées sur la partie amino-terminale d' 1 de

torpille. B-Comparaison de notre prédiction de structure

secondaire avec celle de [245] basée sur l'analogie

avec l'entérotoxine. Les prédictions sont projetées sur la partie

transmembranaire d'

1 de

torpille. B-Comparaison de notre prédiction de structure

secondaire avec celle de [245] basée sur l'analogie

avec l'entérotoxine. Les prédictions sont projetées sur la partie

transmembranaire d' 7 de poulet.

7 de poulet.

|

Au niveau du domaine extracellulaire amino-terminal, toutes les

approches prédisent une structure principalement repliée en

brin- [figure 10.6A]. Cependant la position

des structures, comme leur nombre, diffère considérablement entre

les différentes études. Le fort contenu en

[figure 10.6A]. Cependant la position

des structures, comme leur nombre, diffère considérablement entre

les différentes études. Le fort contenu en  est aussi

cohérent avec les images de microscopie électronique (bien que

trois hélices aient été proposées dans ces dernières

investigations) [325,326]. Les structures

prédites par ORTELLS [243] sont plus longues que celles

présentées dans l'étude présente et plus longues que les valeurs

observées dans la PDB. Les deux larges hélices prédites

dans la moitié amino-terminale de la partie extracellulaire ont

une longueur de 20 résidus alors que nos prédictions sont de 12 et 14

résidus et la moyenne de la PDB est de 9. De même la longueur

moyenne des brins-

est aussi

cohérent avec les images de microscopie électronique (bien que

trois hélices aient été proposées dans ces dernières

investigations) [325,326]. Les structures

prédites par ORTELLS [243] sont plus longues que celles

présentées dans l'étude présente et plus longues que les valeurs

observées dans la PDB. Les deux larges hélices prédites

dans la moitié amino-terminale de la partie extracellulaire ont

une longueur de 20 résidus alors que nos prédictions sont de 12 et 14

résidus et la moyenne de la PDB est de 9. De même la longueur

moyenne des brins- est de 7,2 dans [243], 5,8

dans l'étude présente, et 5,1 dans la PDB. Ces désaccords

sont probablement dus à la méthode que ORTELLS utilise pour

propager les éléments structuraux. Une fois initié, chaque élément

est étendu en avant jusqu'à ce qu'il atteigne un initiateur

différent ou une proline ou une glycine. La figure

10.6A fournit également une comparaison avec les

structures secondaires dérivées par les méthodes de fold

recognition [140,322]. Dans ce cas, non

seulement les longueurs des motifs, mais aussi leurs positions

dans la séquence sont très différentes.

La localisation des quatre segments transmembranaires putatifs a été

originellement réalisée par analyse de diagrammes d'hydropathie. Cette

méthode, bien que d'un grand intérêt et facile à utiliser, ne s'applique

pas de manière satisfaisante dans le cas des canaux transmembranaires. En

effet, les résidus longeant le pore ionique dans l'état ouvert ne sont pas

supposés être particulièrement hydrophobes. De plus, dans une protéine

contenant plusieurs domaines transmembranaires, comme le nAChR, les

segments internes peuvent être isolés de l'environnement lipidique. Enfin,

des séries d'acides aminés hydrophobes peuvent être externes à la membrane

(par exemple, enfouis au coeur de la protéine). Comme conséquence,

certains segments transmembranaires peuvent avoir été mal prédits. Par

exemple, pour la sous-unité

est de 7,2 dans [243], 5,8

dans l'étude présente, et 5,1 dans la PDB. Ces désaccords

sont probablement dus à la méthode que ORTELLS utilise pour

propager les éléments structuraux. Une fois initié, chaque élément

est étendu en avant jusqu'à ce qu'il atteigne un initiateur

différent ou une proline ou une glycine. La figure

10.6A fournit également une comparaison avec les

structures secondaires dérivées par les méthodes de fold

recognition [140,322]. Dans ce cas, non

seulement les longueurs des motifs, mais aussi leurs positions

dans la séquence sont très différentes.

La localisation des quatre segments transmembranaires putatifs a été

originellement réalisée par analyse de diagrammes d'hydropathie. Cette

méthode, bien que d'un grand intérêt et facile à utiliser, ne s'applique

pas de manière satisfaisante dans le cas des canaux transmembranaires. En

effet, les résidus longeant le pore ionique dans l'état ouvert ne sont pas

supposés être particulièrement hydrophobes. De plus, dans une protéine

contenant plusieurs domaines transmembranaires, comme le nAChR, les

segments internes peuvent être isolés de l'environnement lipidique. Enfin,

des séries d'acides aminés hydrophobes peuvent être externes à la membrane

(par exemple, enfouis au coeur de la protéine). Comme conséquence,

certains segments transmembranaires peuvent avoir été mal prédits. Par

exemple, pour la sous-unité  1 du récepteur glycine de rat, le

programme SOSUI [216], basé sur les propriétés

physique des acides aminés, ne prédit pas les segments MII et MIV comme

unités transmembranaires, non plus que le programme TMPRED

[159], basé sur la comparaison avec une banque de donnée de

segments transmembranaires connus. Les prédictions originelles varient

d'un auteur à l'autre puisque l'on trouve (pour MI-MIII de

1 du récepteur glycine de rat, le

programme SOSUI [216], basé sur les propriétés

physique des acides aminés, ne prédit pas les segments MII et MIV comme

unités transmembranaires, non plus que le programme TMPRED

[159], basé sur la comparaison avec une banque de donnée de

segments transmembranaires connus. Les prédictions originelles varient

d'un auteur à l'autre puisque l'on trouve (pour MI-MIII de

1tc�10.3):

1tc�10.3):

| Séquence |

RIPLYFVVNVIIPCLLFSFLTVLVFYLPTDSGEKMTLSISVLLSLTVFLLVIVELIPSTSSAVPLIGKYMLFTMIFVISSIIVTVVVINTHHR |

| [58] |

...TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.......TTTTTTTTTTTTTTTTTTT................TTTTTTTTTTTTTTTTTTT..... |

| [87] |

.TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT..TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT........TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT. |

| [236] |

..TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT......TTTTTTTTTTTTTTTTTTT...............TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT... |

| [231] |

.TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT...TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.............TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.. |

La position des segments transmembranaires est prédite par PHDhtm

à 95 % de justesse. Cette précision est supérieure à l'incertitude

présentée ci-dessus.

Alors que les prédictions de la position des segments

transmembranaires peut apparaître fiable, l'assignation

structurale doit néanmoins être acceptée avec prudence.

Puisqu'aucun des programmes utilisés dans ce travail n'a été

entraîné sur des protéines membranaires, la justesse espérée dans

les prédictions transmembranaires est probablement plus basse que

celle des régions extramembranaires. En effet, l'environnement

lipidique impose des contraintes sur la structure10.4. Cependant, j'ai mené un test des programmes

utilisés dans la présente étude sur un ensemble test de protéines

de structure connue [Tableau 10.5]. Le groupe test

était composé de 20 chaînes ne comportant pas d'identité par paire

supérieure à 25 % et dont la résolution était supérieure à

3,5 Å.

Tableau 10.5 :

Protéines transmembranaires utilisées pour tester les

programmes de prédiction

| Identificateur PDB |

Fonction |

Espèce |

Résolution |

| 1AFO |

Glycophorin A |

Homo sapiens |

RMN |

| 1AIJ_H |

Photosynthetic reaction center |

Rhodobacter sphaeroides |

2.2 Å |

| 1ATY |

F1F0 ATP synthase |

Escherichia coli |

RMN |

| 1AUW |

Delta2

crystallin |

Anas platyrhynchos |

2.5 Å |

| 1CIY |

Delta endotoxin cryia(A) |

Bacillus

thuringiensis |

2.25 Å |

| 1COL |

Colicin A |

Escherichia coli |

2.4 Å |

| 1HTM |

Hemagglutinin |

virus de Influenza |

2.5 Å |

| 1KSA |

Bacteriochlorophyll A |

Chlorobium

tepidum |

2.5 Å |

| 1KZU_A |

Light harvesting

complex |

Rhodopseudomonas acidophila |

2.5 Å |

| 1KZU_B |

idem |

idem |

idem |

| 1MAL |

Maltoporin |

Eschericha coli |

3.1 Å |

| 1MDT |

Monomeric diphteria toxin |

Corynebacterium diphteriae |

2.3 Å |

| 1PRC_C |

Photosynthetic reaction center |

Rhodopseudomonas viridis |

2.3 Å |

| 1PRC_M |

idem |

idem |

idem |

| 1PRN |

Porin |

Rhodopseudomonas

blastica |

1.96 Å |

| 1VMO |

Vitelline membrane

protein I |

Gallus gallus |

2.2 Å |

| 2BRD |

Bacteriorhodopsin |

Halobacterium halobium |

3.5 Å |

| 2OMF |

Ompf porin |

Escherichi coli |

2.4 Å |

| 2POR |

Porin |

Rhodopseudomonas viridis |

1.8 Å |

| 7AHL |

Alpha hemolysin |

Staphylococcus |

1.9 Å |

Les critères quantitatifs utilisés dans le tableau

10.6 pour quantifier les résultats sont les

suivants:

Pi est le nombre de résidus prédits dans l'état i effectivement dans

l'état i et Oi est le nombre de résidus prédits dans l'état i

n'étant pas dans l'état i (Overpredicted). Pi+Oi représente

donc le nombre total de résidus prédits dans l'état i.

Qipred est

donc un indice de fiabilité (mais non de justesse).

Ui est le nombre de résidus dans l'état i n'ayant pas été prédits

(Underpredicted). Pi+Ui représente donc le nombre de résidus

réellement dans l'état i. Qiobs est donc un indice de justesse

(mais non de fiabilité).

Où T est le nombre total de résidus. Q3 représente donc la

justesse globale.

La valeur 0 représente la prédiction aléatoire, 1 étant la

prédiction parfaite.

Tableau 10.6:

Résultats

détaillés de chaque programme de prédiction sur l'ensemble test de

protéines transmembranaires. En italique est inscrite la justesse observée

sur des ensembles tests de protéines solubles. Les nombres sont ceux

annoncés par les auteurs mais correspondent globalement à ce qu'on observe

sur des tests en aveugle. Cependant PHD est le seul atteignant

réellement les 72 %, PREDATOR étant quant à lui très

surestimé.

| programme |

Q3 |

|

|

|

|

|

|

| PHD |

67,3 |

76,3 |

70,1 |

65,8 |

55,1 |

0,6 |

0,45 |

| [275] |

71,6 |

60

|

57 |

63 |

62 |

0,61

|

0,52 |

| DSC |

64,6 |

77,6 |

62,5 |

64,1 |

53,9 |

0,57 |

0,43 |

| [171] |

70,1 |

|

73,5 |

|

64,9 |

0,58 |

0,51 |

| NNSSP |

61,8 |

78,4 |

68 |

69,1 |

30,7 |

0,58 |

0,34 |

| [287] |

72,2 |

76,2 |

72,4

|

67,4 |

52,2 |

0,64 |

0,50 |

| PREDATOR |

60,5 |

72,4 |

60,7 |

57,4 |

37,3 |

0,51 |

0,30 |

| [114] |

74,8

|

|

|

|

|

0,61 |

0,44

|

Sur 5321 résidus, 1804 ont été prédits en hélice- et 1584 en

brin-

et 1584 en

brin- . La justesse observée était 67,3 % pour PHD,

64,6 % pour DSC, 61,8 % pour NNSSP et 60,5 % pour

PREDATOR. Ces valeurs sont plus basses que celles déterminées

pour les protéines globulaires (de 70 % à 75 %) mais sont bien

meilleures que des valeurs aléatoires et supérieures à celles des

algorithmes de prédiction de 1ère génération dans le cas des

protéines globulaires solubles. Les prédictions des hélice-

. La justesse observée était 67,3 % pour PHD,

64,6 % pour DSC, 61,8 % pour NNSSP et 60,5 % pour

PREDATOR. Ces valeurs sont plus basses que celles déterminées

pour les protéines globulaires (de 70 % à 75 %) mais sont bien

meilleures que des valeurs aléatoires et supérieures à celles des

algorithmes de prédiction de 1ère génération dans le cas des

protéines globulaires solubles. Les prédictions des hélice- sont

meilleures que celles des brin-

sont

meilleures que celles des brin- , l'erreur la plus commune étant la

sous-prédiction des brin-